12月21日

2021年も終わろうとしています。

今年の感謝と来年への想いを馳せて、年賀状を書く季節になりました。

5年生は外国語科の学習で、英語で年賀状を書きました。想いを伝えたい相手を決めて、表面には宛名と住所を、裏面には相手への想いを英語で書きます。

友達に出す子、家族に出す子、離れて暮らすおじいちゃん、おばあちゃんに出す子…。

それぞれ真剣な眼差しで書いています。

お正月が楽しみですね。

一足早く、

Happy New Year‼️

本日12月21日(火)、1~3年生の児童は、自然写真家、松本紀生さんのフォトライブに参加しました。松本さんは、本校の卒業生です。

「どんなお話を聞かせてもらえるのかな?」「アラスカってどんなところ?」

子どもたちは、みんなドキドキわくわくしながら、松本さんをお迎えしました。

ライブが始まると、松本さんの見せてくださるたくさんの写真、ビデオ、そして、分かりやすい巧みなお話にみんな釘付けでした。アラスカでの生活の様子にびっくりしたり、美しい自然、たくさんの動物たちの様子を見て笑顔いっぱいになったり、「うわあ。」と声が上がったりしました。

「白夜はすごいね。夜になってもこんなに明るいなんて、いつまでも遊んでしまうね。」「クジラの声って、こんなんだね。」「カリブーがあんなにたくさんいるなんてすごい!」

動物たちのいろんな知恵も教えていただきました。

そして、オーロラ。素敵な曲の流れる中に映し出される映像を見て、

「すごい!」「きれい。」

口々に感動の声が溢れていました。様々な色に輝く数々のオーロラに、自然の偉大さ、神秘を感じていました。

「松本さんは、いろんな自然と友達になっているみたい。」「アラスカに行って自分の目で見てみたいな。」「今日のお話で、自然が大好きになりました。」

今回のライブを通じて、子どもたちなりに、動物のこと、空のこと、自然のこと深く考えることができました。

ご多用の中、素敵な写真や映像を見せていただいた松本様、ありがとうございました。

外国語活動の時間にで、クリスマスパーティーをしました。

はじめに、タブレットを使って4択のクイズに挑戦しました。クイズの内容は、「アメリカのクリスマス」についてです。アメリカから来られているALTの先生から、日本とアメリカのクリスマスの違いについて、写真を使いながら教えていただき、楽しく活動に取り組むことができました。

クリスマスに食べる物と言えば、日本ではクリスマスケーキやチキン。アメリカでは…。クッキーやターキー(七面鳥)がポピュラーだそうです。その説明を聞いた子どもたちの反応は、「へえ、そうなんだ。」と驚いた様子でした。

次に行った「タイフーンゲーム」では、子どもたちはALTの先生の英語の質問に、真剣に答えていました。ゲームを楽しみながら、2学期の復習をしっかりとすることができました。

今日は3年2組で行いましたが、他の2クラスも22日以降に行う予定です。

本日12月17日(金)のシェイクアウトえひめ(県民総ぐるみ地震防災訓練)の実施に伴い、本校でも11時からシェイクアウト訓練を行いました。

11時、日本シェイクアウト提言会議作成の訓練音源が校内放送で流れ、訓練が始まりました。地震が続く想定は、約1分間です。

各教室、職員室等で素早く安全確保行動「まず低く、頭を守り、動かない」を行う子どもたちと教職員。これまでにも緊急地震速報による避難訓練等を行ってきたので、慌てることなく、命を守る行動ができました。

本日12月17日~23日は、えひめ防災週間となっています。

下の内容も参考にしていただきながら、ご家庭におかれましても地震を想定し、どのように行動するかをお子様と一緒に話し合ってみてください。

【県民環境部防災危機管理課作成資料より抜粋】

〇近い将来起こるとされている南海トラフ地震が発生した時に、あなたはどこにいるかわかりません。その時どのように行動するかによって、私たちの人生を大きく左右します。

〇地震のゆれ自体でケガをすることはめったにありません。地震による死傷例の大半は家屋の倒壊や、ガラスの破片や落下物が原因です。安全な場所へ避難しようと長距離を移動することによりケガする例がもっとも多く、避難の際の移動距離を最小限に留めることがとても重要です。

4年生は、図画工作科の学習で、飛び出すカードを作りました。伝えたいことが楽しく伝わるように形や色、その配置やバランスなどを考え、表し方を工夫します。

平面のカードではなく、飛び出す仕組みを生かしたカードにするためにカッターナイフを巧みに操り、更に工夫を加えていきます。

子どもたちは、出来上がったカードを渡す相手の喜ぶ様子を想像しつつ、熱心に製作を進めています。

一人一人の伝えたい思いが込められた素敵なメッセージガード。作った子どもたちも、もらった相手もハッピーになれること間違いなし。

「ちょっと待って!君のその好奇心、スマホ依存症が待ってるぜ!」

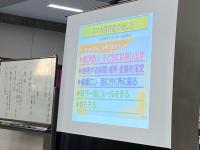

講師 愛媛県赤十字血液センター 名誉所長・顧問 松坂俊光先生をお招きして学校保健委員会を開催しました。

松坂先生に、ネット依存やゲーム依存に陥る生活の実態、ゲーム依存症にはどうしてなるのか、更にはスマホと脳の発達について等、詳しく教えていただきました。

スマホ依存の直し方(ネットのルールつくりのポイント)について5つご紹介いただきました。

① 親が買い子どもには貸し出す

② 使用する場所・時間・金額を設定する

③ 書面にし、目につくところに貼る

④ 親子一緒にルールをつくる

⑤ 親も守る

依存症を防ぐためにも、人とのコミュニケーションを大切にすること、家族とルールをしっかり作ることの必要性を改めて感じました。

この機会に、ご家庭でのゲームやスマホの使い方について話し合ってみてください。

歯磨き巡回指導もいよいよ最終日となりました。フィナーレは、5-3と6年生3クラスです。

歯科衛生士さんをお招きし、歯の病気である歯肉炎や歯周病のこと、歯の磨き方などについてお話を聞きました。続いて染色液を使って染め出しを実施し、自分がうまく磨けていない箇所のチェックを行いました。また、大きな歯の模型と大きな歯ブラシで歯の磨き方のポイントも教えてくださいました。

子どもたちは、巡回指導を通して、正しい歯磨きの仕方を学び、歯の大切さを改めて実感していました。

どの学年も発達段階に応じて、これからの日々の歯磨きに生かすように指導をしていきます。ご家庭でも、歯磨きを団らんの話題の一つとしてみてください。

6年生は、家庭科の学習で「環境を考えた洗濯の仕方」について学習しています。

今日は、「手洗い」に挑戦しました。

靴下についている汚れを確認し、もみ洗いやつまみ洗いをしながら、汚れを落としていきます。2~3回すすぎながら、しっかり絞って干しました。

今は、洗濯機を使って洗濯をすることが多いですが、小さいものや汚れがひどいものについては手洗いや洗濯機との併用もおすすめです。

今回の洗濯の仕方の学習を機に、自分でできることを「気付き・考え・行動」しながら、自分の衣服の取扱いについて考えられるよう、学習を進めていきます。

先週は個別懇談会があり、昼休みがありませんでしたが、今週から通常どおりに昼休みがあります。

寒さに負けず、運動場で走り回る湯築っ子たち。

縄跳びをしたり、おにごっこをしたりして、楽しく過ごしています。

体育の授業では、縄跳びや持久走の練習が始まります。

縄跳びの練習では、新しい技にチャレンジしたり、回数を増やしたりと、それぞれが目標をもって熱心に取り組む姿が見られます。

6年生の中には、「ゼロセン」や「はやぶさ」などの難しい技を軽々とやってのける児童も見られます。

縄跳び検定やマラソン大会に向けて、一人一人が目標をもち、その実現に向けて頑張っています。

寒い季節でなかなか外に出にくくなってきますが、家庭でも体力つくりへの励ましの声掛けをよろしくお願いします。

ゆめ1組の4年生は、熱心に個別学習に取り組んだり、給食に向けての準備を手際よくしたりしている様子です。 自分にできることを考え、主体的に動く姿が上学年として頼もしく思います。

ゆめ2組の1年生は、算数科の学習を頑張っています。今、繰り上がりのあるたし算に取り組んでいます。バナナとサクランボを使って数を分けて計算していきます。真剣な眼差しでノートに式を書いて解いていました。

ゆめ3組の1・2年生は、タブレットを使った学習に挑戦しています。インターネットを利用してテレビ番組を視聴したり、お絵描きソフトを使って絵を描いたりしました。自分の指で画面に触れて動画を選んだり、色を塗ったりすることができるので、楽しみながら集中して取り組んでいました。

2学期は、あと2週間。これまでの学習を振り返ったり、自分にできることを考えて進んで取り組んだり、新たなチャレンジをしたりしながら、2学期のまとめをしっかりしていきます。